〈茨城県〉県立高校入試 入試傾向

全体の傾向

2025年度の平均点は42.69点です。昨年50.08点、一昨年50.82点と比べると大きく平均点が下がり、難易度が上がりました。難易度が上がった理由として、英文に含まれる単語のレベルが上がったことが考えられます。

出題傾向

- リスニング(15分)と筆記(35分)でそれぞれで問題が分かれています。英文が1文ずつ取り上げられている形式の出題はなく、 まとまった文章で問題が構成されています。

- 単語や連語(熟語)のレベルが上がっており、英検2級、準2級相当が問題に絡んでいる点に注意。

- 例年通り文章量が多く、時間配分を的確に行うことが求められます。

対策

長文読解

長文読解の土台は単語と文法です。まずはこの2つを身に付けることから始めましょう。

長文読解は読み慣れるまでに時間がかかるため、教科書の英文訳や過去問の読解問題に何度も取り組みましょう。ただ英文を目で追えるようにするのではなく、”文章の内容を理解できるようになるまで”取り組むことが大切です。

文章を読む練習

読解問題を解くために必要なのは、「まとまった文章を読む力」です。読解が苦手な生徒さんは、まとまった文章を読めるようになるために、教科書の本文訳から取り組むと良いです。

和訳をする際に意識したいのは、「主語」と「動詞(述語)」です。一文から「主語」と「動詞(述語)」を読み取れるように練習することで、英文を読み取れるようになっていきます。

語彙

語彙学習の方法の1つとして、単語帳を作成する方法があります。

問題を解いたときに意味がわからなかった単語や、スペルを書けなかった単語を、単語帳に書いていきます。また、単語の品詞も一緒に覚えておきましょう。品詞がわかることによって、単語の使い方がわかります。音読しながら実施するとさらに学習効果が上がります。

単語は一度にたくさん覚えられるわけではありません。日々の学習で、少しずつ取り組むようにしましょう。

文法

入試問題の大問2では、語形変化の出題があります。配点は12点分となります。

不規則に変化する単語が必ず出題されるので、原形とセットで覚えましょう。

また、入試問題の大問6では、並び替え問題として出題されます。昨年度の正答率は、20%前後と低い傾向にあります。桜ノ牧高校以上のレベルを目指す生徒は、正解できるようにしておきましょう。

そして、英文法の学習は、1年生の内容からの積み重ねになっています。これまで習った内容で理解できているか不安なところがあれば、1年生の内容から順番に習得していきましょう。

全体の傾向

2025年度の平均点が55.62点でした。ここ数年の平均点では一番低くなっています。

今後、この難易度で来る可能性があります。対策はしっかり行いましょう!

出題傾向

- 大問一に楷書・行書の筆順の違いを答える問題が出題されました。

- 物語文では例年通り「人物の心情の読み取り」や 「内容の把握」を中心に出題されました。

- 漢文(書き下し文・返り点)の問題が3年連続で出題されています。

- 2021年ぶりに、記述問題が出題されました。

対策

漢 字 ・ 文 法 ・ 語 彙

漢字・語彙は、普段の生活や問題を解く中で、分からない言葉が出てきたときに調べ学習をすると効率よく勉強することができます。

文法は問題集や過去問を解き、分からないものを把握するところから始めましょう。

古典

古文単語が分からなければ解く事が難しい、逆を言えば古文単語が分かれば解く事ができます。

まずは古文単語を覚えるところから始めましょう。その都度、問題を解いた時に覚えるようにしてみましょう。

説明文・物語文

この分野はいわゆる長文問題です。漢字と同じく、問題の予測をすることができません。

しかし、漢字と大きく違い「何も対策をしないで、本番当日に解く事はできません」。高校入試や模試の過去問を解き、長文問題に「慣れ」ましょう。

作文

作文を書いたら誰か(学校の先生、塾の先生など)に添削してもらいましょう。

自分以外の人に採点してもらい、曖昧な表現やおかしな点がないか探してもらいましょう。

全体の傾向

2025年度の平均点は、56.09点で、昨年度と大きな変化はありません。

総合的な難易度は昨年度同様ですが、大問1の計算問題や、各大問の基礎問題レベルが若干上がりました。また、他の教科と比べて1問の配点が高いので、普段の学習でも「だたの計算ミス」「ただの符号の付け忘れ」などとないがしろにせず、しっかり解き直しを行ってください。

出題傾向

- 大問1はすべて計算、大問2はすべて選択問題です。

- 各小問4点~6点での構成。大問4の証明穴埋めのみ2点問題が出題されました(選択問題)。

- 全体的な難易度はおおむね昨年度同様。計算問題や基礎問題がやや難化しました。

- 出題内容のうち、中学2年生の内容が38点分、中学1年生が23点分。

対策

計算

計算問題で間違えた場合には、「符号を間違えただけ」「計算ミスしただけ」と終わりにせず、どこが原因で符号を間違えたのか、どの過程で計算ミスしたのかを見つけて書き出すなどして、その後に同じミスをしないように努めてください。

そのためにも、計算問題では、途中の式を書くことを常に意識しましょう。

図形

図形は、平面図形、空間図形のどちらもそれぞれ大問1つ分で出題されます。それぞれの配点は、15点で、合計30点分になります。

図形では、問題文や図に示されている情報をもとに、図形の性質や定理を読み取り、様々な問題を解くことが求められます。

図形問題を解く上での大事なポイントは、「問題文に書かれている情報をすべて図に書き込む」ことです。書き込まないことには、解答の道筋は見えてきません。書き込んだ上で、性質や定理を見つけていきましょう。

関数

関数の問題は、大問2で1問、大問5で出題されることが多いです。配点は合計で20点分となります。

関数では、問題文に「座標」「グラフの式」が書いてあります。それらの情報を、図形問題と同じように、与えられたグラフに書き込みながら問題を解いていきましょう。

頭の中で考えるのではなく、とりあえず代入してみたり式を求めてみたりして、手を動かしながら考えることが大切です。

資料の活用

令和7年度の入試では大問2で出題されました。

資料の活用では、言葉の意味が理解できているか、それぞれの値をどうやって求めるのかを覚える必要があります。他の単元よりも複雑な考え方や計算が少なく、表の見方や言葉の意味、公式を覚えていれば得点しやすい単元です。

数学が苦手な人は、ぜひ優先的に対策してみてください。

全体の傾向

2025年度の平均点は、53.80点です。

社会は、地理・歴史・公民の3分野から出題されます。解答が用語の問題は1問、記述の問題は2問のみでした。また、「完全正答」と言われる、複数の解答がそろって正解していないと得点できないような問題が多く出題されています。

幅広い知識が必要であり、その知識は曖昧ではなく確実なものでなければなりません。出題される資料は教科書に載っているものがベースになっています。学習の際は、常に「教科書で確認をして進める」ことによって、記憶の定着を図ることが必要です。

出題傾向

- 解答が用語の問題は1問のみ。

- 教科書に記載されている資料/写真の読み取りや時代背景を問われる問題が多く出題された。

- 〇✕問題や資料の読み取り問題が多く出題

- 28問中8問が完全正答の問題。

対策

一問一答

地理/歴史/公民を習う中で、苦手な分野を作らないように全体的な復習・必要最低限のことを覚えることが大切です。

復習方法として一問一答式があります。問題を多く取り組み知識を増やせば、解ける問題も増えます。ただし、ただ問題を解くのではなく、【問題文と答えをセットで覚えること】が重要です。

資料問題・記述問題

ここ5年の出題傾向は年度によってバラつきがあります。選択問題・記述問題どちらにも対応できる力が必要です。解く中で重要なことは、資料問題がしっかり読み解けるかどうかです。

教科書や資料集に載っている言葉だけでなく、文献・写真・グラフなどを読みとる習慣づけが大切です。

~社会を勉強する上での心構え~

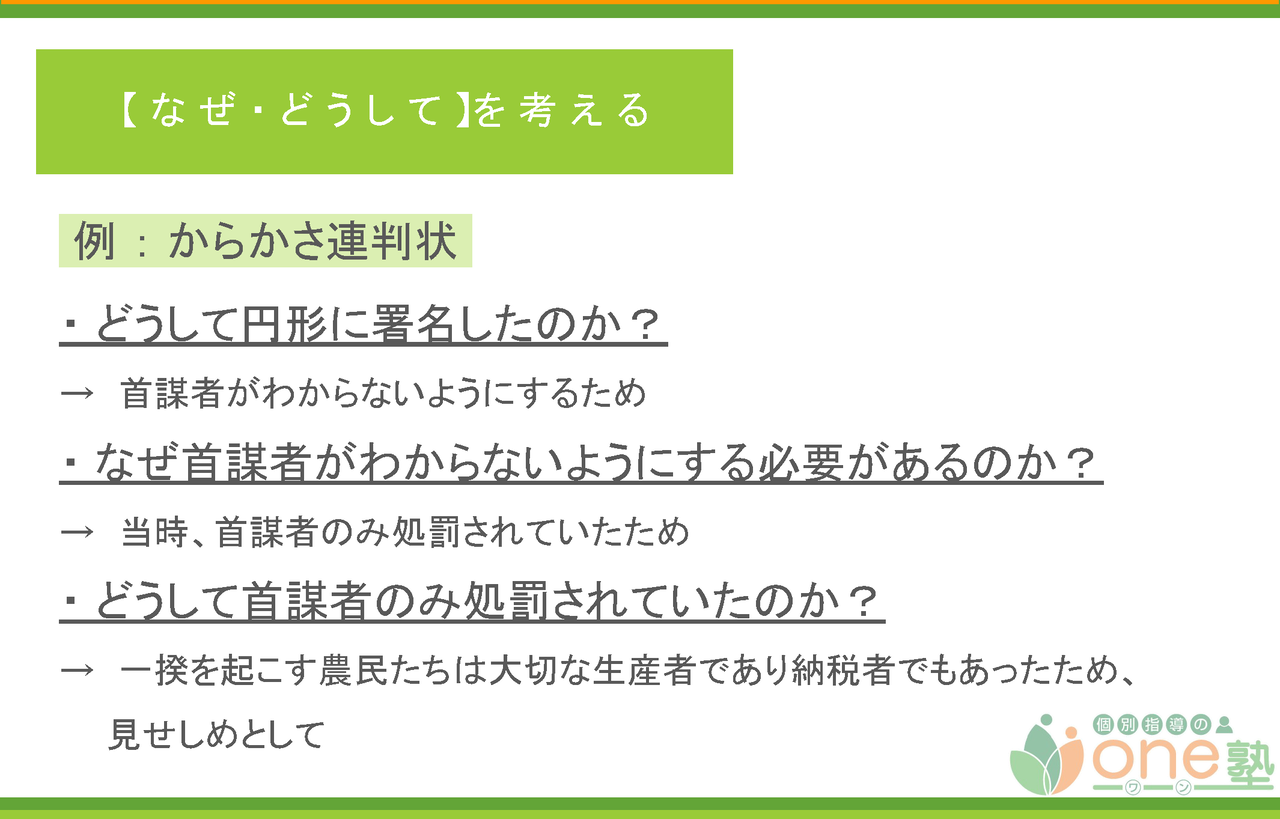

社会の勉強を行う際に、【なぜ・どうして】を念頭に問題を取り組みましょう。

例えば、歴史の教科書の131ページに、【からかさ連判状】という単語が出てきます。是非教科書で確認してみてください。単語をただ覚えるのではなく、下の画像のように、3点の【なぜ・どうして】考えることで単語の意味が深まり、忘れにくくなります。

このように丁寧に資料を読み取ることを心がけましょう。

全体の傾向

2025年度の平均点は52.33点です。一昨年度、昨年度と平均点は低下傾向にあります。

理科の出題傾向として知っておきたいのが、実験の結果から答えを導くということです。昨年の入試について教育委員会の報告書にも、「習った知識」と「観察・実験」を関連付けて考察する力が不十分との記載がありました。

出題傾向

- 大問6問構成。物理28点、化学22点、生物22点、地学28点とどの分野もまんべんなく出題

- 昨年と比べ、問題数は特に変化なし

- 計算問題が昨年・今年と出題。公式をきちんとおさえることが重要。

- 実験観察の問題が多く出題されている。

対策

どの分野も共通して、最近の入試傾向では、一問一答だけでなく「なぜこのような結果になったのか」という理由や、単元の域を超えた出題がされるようになりました。

日頃から「なぜこの操作をするのか?/ してはいけないのか?」「なぜこのような結果になったのか」を考える癖を付けていきましょう。

さいごに

全ての教科に共通して言えることを二つお伝えします!

一つ目は、継続することことの大切さです。

いざやろうと思っても、1日2日で受験勉強はできません。毎日の積み重ね、継続することで初めて実力となります。受験勉強はどれだけ継続して実施したかで実力がついてきます。

「継続は力なり」、「塵も積もれば山となる」!頑張りましょう!!

そして二つ目ですが、過去問題に数多く取り組んでください!

過去問題は過去に出た問題だからもう出題されない、解くのは無駄だ、といった認識の生徒さんもいますが、それは違います。過去問題を解く事は自分の実力を確認したり、問題の形式を分析したりすることにつながります。

時期が来たら、多くの過去問題に取り組みましょう!